オピオイド増殖因子と低用量ナルトレキソン療法の抗がん作用

【オピオイドとオピオイド受容体とは】

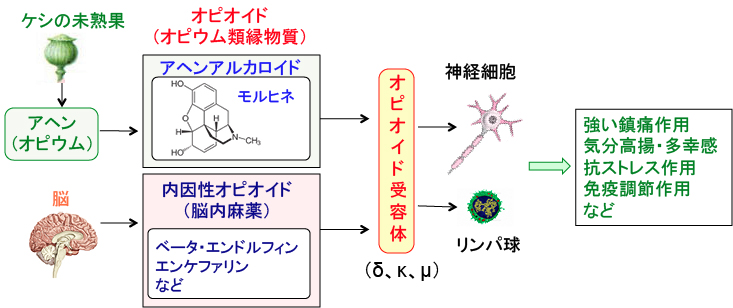

オピオイド(Opioid)とは「オピウム類縁物質」という意味で、オピウム(opium)はアヘン(阿片)の英語名です。アヘンはケシ(芥子)の未熟果から得られる液汁を乾燥させたもので、モルヒネやコデインなどの麻薬を含みます。モルヒネやオキシコドンなどの麻薬性鎮痛薬をオピオイド鎮痛薬と言います。

モルヒネなどのアヘンアルカロイドが結合する細胞の受容体(オピオイド受容体)が1973年に発見され、このオピオイド受容体に作用する内因性の物質としてエンケファリンやベータ・エンドルフィンなどの内因性オピオイドが多数発見されました。

すなわち、内因性オピオイドとオピオイド受容体は体の苦痛を和らげるために体内にもともと存在し、モルヒネなどの麻薬はオピオイド受容体に結合することで、鎮痛作用や快感をもたらしていたのです。

モルヒネなどの外来性のオピオイドはアルカロイドという化合物ですが、内因性オピオイドはアミノ酸が数個から数十個つながったペプチドで、作用する受容体の違いによってエンドルフィン類、エンケファリン類、ダイノルフィン類に分類されます。 内因性オピオイドは脳内麻薬とも呼ばれ、陶酔感や多幸感を引き起こし、薬物依存症やアルコール依存症の発症に関与しています(下図)。

図:オピオイド(オピウム類縁物質)にはアヘンアルカロイド(モルヒネなど)と内因性オピオイド(ベータ・エンドルフィンやエンケファリンなど)があり細胞のオピオイド受容体(δ、κ、μ)に結合して作用を発揮する。内因性オピオイドは中枢神経系に作用して鎮痛作用や多幸感を引き起こし、脳内の報酬系にも関与しているので、脳内麻薬とも呼ばれている。

【ナルトレキソンはオピオイドの働きを阻害する】

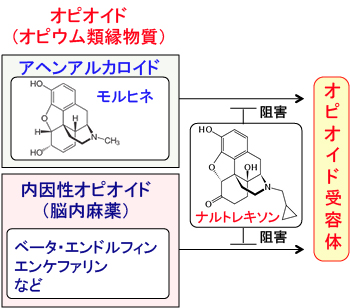

ナルトレキソン(naltrexone)はモルヒネに似た構造の化合物で、モルヒネなどのオピオイドとオピオイド受容体の結合を競合的に阻害するオピオイド受容体拮抗薬です。麻薬中毒など薬物依存症の治療薬として1984年に米国で認可されています。アルコール依存症の治療薬としても欧米で使用されていますが、日本では認可されていません。

ナルトレキンは内因性オピオイドとオピオイド受容体の結合を阻害して快感を得られなくすることによって、薬物依存症やアルコール依存症を治療します(下図)。

図:オピオイドとオピオイド受容体とナルトレキソンの関係。ナルトレキソンはモルヒネと似た構造をし、オピオイドとオピオイド受容体の結合を競合的に阻害する。

【メチオニン・エンケファリンは細胞増殖を抑制する】

内因性オピオイドは神経系に対する作用だけでなく、免疫細胞の働きの調節やがん細胞の増殖を抑制する作用も知られています。内因性オピオイドのうちメチオニン・エンケファリンにがん細胞の増殖を抑制する作用が見つかっています。

オピオイドの抗腫瘍効果を研究していたペンシルバニア州立大学のザゴン(Ian Zagon)博士らは、マウスに神経芽細胞腫を移植した動物実験で、オピオイド受容体を持続的に阻害する高用量のナルトレキソンを投与すると腫瘍の増殖が促進され、オピオイド受容体を1日4~6時間だけ断続的に阻害する低用量のナルトレキソンを投与すると腫瘍の増殖が著明に抑制される現象を発見し1983年に報告しています。

この実験結果は、なんらかの内因性のオピオイドががん細胞の増殖を抑える作用があることを示唆しています。このがん細胞の増殖を抑制する内因性オピオイドとして同定されたのが、メチオニン・エンケファリンです。 エンケファリン (enkephalin) は、5つのアミノ酸からなるペプチドで、C末端のアミノ酸がメチオニンのものとロイシンのものの2種類が存在します。メチオニン・エンケファリンはチロシン-グリシン-グリシン-フェニルアラニン-メチオニンの5つのアミノ酸からなり、ロイシン・エンケファリンは最後のメチオニンがロイシンになっています。

メチオニン・エンケフェリンは細胞(正常細胞とがん細胞)の増殖を抑制する作用が見つかってからはオピオイド増殖因子(Opioid growth factor)とも呼ばれています。 創傷部位にナルトレキソンを塗布してオピオイド増殖因子の作用を持続的に阻害すると細胞増殖を促進して創傷治癒が促進されることが報告されています。逆に、オピオイド増殖因子の働きを高めるとがん細胞の増殖を抑制することができます。

【オピオイド増殖因子受容体が多くのがん細胞に見つかっている】

細胞増殖の抑制に関与するオピオイド増殖因子受容体は677個のアミノ酸から構成され、通常のオピオイド受容体(δ、κ、μ)とは異なる構造をしています。このオピオイド増殖因子受容体が膵臓がんや肝臓がん、乳がん、卵巣がん、頭頸部扁平上皮がんなど多くのがん細胞に発現しており、オピオイド増殖因子(=メチオニン・エンケフェリン)が結合すると、細胞の増殖がストップすることが報告されています。 膵臓がん細胞を移植した動物実験においてメチオニン・エンケフェリンを投与すると、がんの縮小や延命効果が得られることが報告されています。進行した膵臓がん患者を対象にした臨床試験でもメチオニン・エンケファリンの腫瘍縮小効果が確認されています。

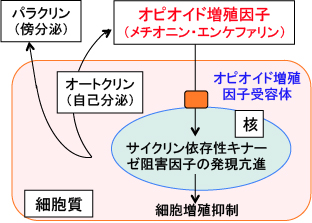

細胞はその細胞自身あるいは近接する細胞の増殖を制御するような伝達物質や増殖因子を分泌しています。これをオートクリン(自己分泌:分泌された物質が分泌した細胞自身に作用する)やパラクリン(傍分泌:分泌された物質が、分泌した細胞の近隣の細胞に作用する)と言います。分泌された物質が血液に運ばれて離れた組織に作用することをエンドクリン(内分泌)といいます。

オピオイド増殖因子はオートクリンあるいはパラクリンの機序で細胞の増殖を抑制する因子として作用し、発生や創傷治癒や血管新生や細胞増殖の調節を行っていると考えられています。

オピオイド増殖因子受容体は細胞核の核膜の外側に存在し、オピオイド増殖因子と結合して核の中に移行し、細胞周期を止めて細胞の増殖を抑制する作用を持つことが明らかになっています(下図) 。

図:オピオイド増殖因子受容体は細胞核の核膜の外側に存在し、オピオイド増殖因子(メチオニン・エンケファリン)と結合して核の中に移行し、サイクリン依存性キナーゼ阻害因子の発現を亢進して細胞増殖を抑制する。オピオイド増殖因子はオートクリン(自己分泌)あるいはパラクリン(傍分泌)の機序で細胞の増殖を抑制する因子として作用し、発生や創傷治癒や血管新生や細胞増殖の調節を行っていると考えられている。

【オピオイド増殖因子はサイクリン依存性キナーゼ阻害因子の発現を増やす】

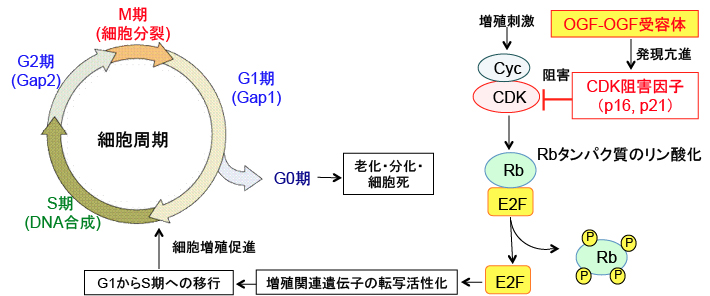

細胞が分裂して数を増やしていくとき、細胞周期は4つの段階に分けられます。すなわち、DNA複製前のG1(Gap1)期、DNA複製期(S期)、細胞分裂前のG2(Gap2)期、および最後の細胞分裂期(M) 期に分けられます。増殖を休止した状態の細胞はG0期にあると定義されます。

細胞周期がG1期からS期に移行するときがん抑制遺伝子のRbタンパク質がサイクリン依存性キナーゼでリン酸化されることが重要なステップになります。Rbタンパク質がサイクリン依存性キナーゼでリン酸化されると転写因子のE2Fと結合できなくなり、フリーになったE2Fは増殖に関連する遺伝子の発現を促進して細胞周期のG1期からS期への進行を促進します。

サイクリン依存性キナーゼはサイクリン依存性キナーゼ阻害因子というタンパク質によって機能が阻害されます。このサイクリン依存性キナーゼ阻害因子にはp21やp16などのタンパク質が知られています。

オピオイド増殖因子受容体は核膜の外側に存在し、オピオイド増殖因子が結合すると核内に入って、p16やp21などのサイクリン依存性キナーゼ阻害因子の産生を高めることが報告されています。その結果、細胞周期をG1/S期のチェックポイントで止めて細胞増殖を阻害します(下図)。

図:増殖刺激は、サイクリン(Cyc)というタンパク質で活性化されるサイクリン依存性キナーゼ(CDK)を活性化してRbタンパク質をリン酸化する。Rbタンパク質は転写因子のE2Fと結合してE2Fの活性を阻害しているが、Rbがリン酸化されるとE2Fと結合できなくなってE2Fがフリーになる。フリーになったE2Fは増殖関連遺伝子の転写を促進することによって細胞周期をG1からS期に移行させて細胞周期を回す。オピオイド増殖因子(OGF)はOGF受容体と結合すると核内に入ってサイクリン依存性キナーゼ阻害因子(CDK阻害因子)のp16やp21の発現を促進して量を増やす。その結果、サイクリン依存性キナーゼ(CDK)が阻害されて細胞周期がG1期で停止した状態に維持される。

オピオイド増殖因子(メチオニン・エンケファリン)を進行した膵臓がん患者に点滴で投与すると症状の改善や延命効果が認められることが臨床試験で示されています。健常人やがん患者やエイズ患者を対象に免疫系に対するメチオニン・エンケファリンの作用が検討され、メチオニン・エンケファリンはナチュラルキラー(NK)細胞やTリンパ球の活性を顕著に亢進する作用が認められています。

【オピオイド増殖因子の血管新生阻害作用】

がん組織が大きくなるためには、栄養や酸素を運ぶ血管を増やしていく必要があります。新しい血管が増生することを「血管新生」と呼びます。

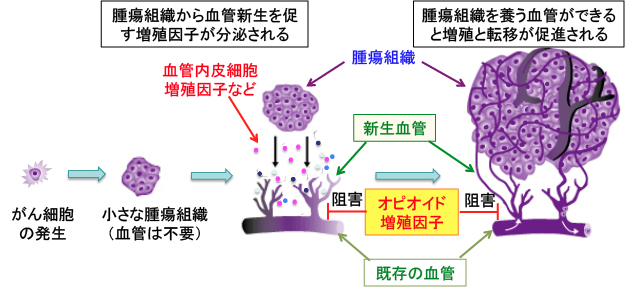

がん細胞は自ら血管を増やす増殖因子を分泌して、血管を新生しています。 がん細胞が腫瘍血管を新しく作るために、①がん細胞は血管内皮細胞増殖因子という蛋白質を分泌して、近くの血管の内皮細胞の増殖を刺激し、②さらに周囲の結合組織を分解する酵素を出して増殖した血管内皮細胞をがん組織の方へ導き、③血管の内腔を形成する因子を使って新しい血管を作っています。

がん細胞が100個くらいになると、それ以上大きくなるためにはがん組織専用の血管が必要になって、がん細胞が血管を新生するための増殖因子を産生しだすといわれています。 腫瘍組織を養う自前の血管ができると、増殖が促進され、新生血管を使って転移が起こるようになります(下図)。

図:がん細胞は腫瘍組織を養う新生血管の増生を刺激する増殖因子などを分泌して新生血管を増やす。新生血管は腫瘍組織の増殖や転移を促進する。

がん治療後に腫瘍の血管新生を阻害する薬を使用すれば、残ったがん細胞の増殖を抑制して再発を防ぐことができます。がんが大きい場合でも、がん細胞を死滅させる抗がん剤治療などと併用すれば、抗腫瘍効果を高めることができます。

オピオイド増殖因子(OGF)が血管新生の制御に関与していることが報告されています。 鶏卵漿尿膜アッセイ法(鶏卵の胚の成長に伴う漿尿膜上で起こる生理的な血管新生に対する阻害効果を調べるアッセイ法)を用いた実験で、OGFに顕著な血管新生阻害作用が確認されています。 この実験では、鶏卵漿尿膜にナルトレキソンを投与すると血管新生が促進されることが示されています。

つまり、血管新生にOGF-OGF受容体が抑制系として作用していることを示しています。 組織の免疫染色で、発育している鶏卵漿尿膜の血管の血管内皮細胞と血管壁の間質細胞にOGFとOGF受容体が存在することが示されています。(J Vasc Surg. 32(2):364-73.2000)

【オピオイド増殖因子のナチュラルキラー細胞活性およびTリンパ球活性の増強作用】

がん細胞を攻撃する免疫(腫瘍免疫)には特異的免疫と非特異的免疫が区別されます。マクロファージや樹状細胞と呼ばれる細胞が、がん細胞からがん抗原ペプチドと呼ばれる小さな蛋白質を捕足し、その情報がヘルパーT細胞に伝えられ、その情報に従って特定のがん細胞に対する免疫応答が引き起こされるのが特異的免疫です。

一方、ナチュラルキラー(NK)細胞やマクロファージなどががんの種類に関係なく攻撃を仕掛けるようなものを非特異的免疫といいます。

ナチュラルキラー細胞というのは、生まれつき(natural) の細胞障害性細胞(keller cell) という意味で名付けられ、略してNK細胞と呼ばれています。 細胞を死滅させるのに、T リンパ球は前もって攻撃相手であることを認識させておく(感作という) 必要がありますが、NK細胞は腫瘍細胞やウイルス感染細胞を見つけると直ちに攻撃して異常細胞を殺します。 NK細胞の中に含まれるパーフォリンやグランザイムといった蛋白質が細胞障害の中心的役割を担っています。がんに対する第一次防衛機構として即戦力を持ち、特に初期段階でのがん細胞の排除において重要な役割を果たしています。

NK活性はストレスで低下し、笑いで上昇することが指摘されており、気持ちの持ちようが免疫力に影響を与える原因とも関連しています。

ナチュラルキラー細胞やリンパ球などの免疫細胞にもオピオイド受容体が見つかっており、オピオイドと免疫との関連が指摘されています。

メチオニン・エンケファリン(オピオイド増殖因子)がNK細胞活性やTリンパ球活性を高めることが報告されています。(Ann N Y Acad Sci. 521:312-22.1988)

マウスに腫瘍を移植する実験系でメチオニン・エンケファリンががん細胞の転移を抑制し、NK細胞活性を高める結果が報告されています。(Brain Behav Immun. 2(2):114-22.1988)

がん患者さんから採取したリンパ球にメチオニン・エンケファリンを添加するとNK活性活性が顕著に増強することが報告されています。(Nat Immun Cell Growth Regul. 6(2):88-98.1987)

さらに、がんやエイズの患者さんにメチオニン・エンケファリンを注射で投与する臨床試験で、NK細胞活性が増強し、T細胞の数が増えて活性が高まることが報告されています。 (Mem. Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol.82, Suppl. II: 67-73, 1987)

このような、免疫細胞に対する顕著な作用から、メチオニン・エンケファリンはサイトカインのような働きを行っていると考えられています。サイトカインというのはリンパ球や炎症細胞から分泌されて免疫に関与する細胞の増殖や活性を調節するタンパク質です。サイトカインは細胞表面の膜上にある受容体に結合することによって、受容体に特有の細胞内シグナル伝達の引き金となり、極めて低濃度で生理活性を示します。 メチオニン・エンケファリンはオピオイド受容体に作用するオピオイドの一種ですが、免疫系に対する作用はサイトカインと言っても間違いではないということです。(Clin Immunol Immunopathol. 82(2):93-101. 1997)

【低用量のナルトレキソンはオピオイド増殖因子の働きを高める】

このようにメチオニン・エンケファリン(オピオイド増殖因子)の体内での産生量や活性を高めるとがん細胞の増殖抑制と免疫増強に効果が期待できます。そのような方法として低用量ナルトレキソン療法があります。

オピオイド増殖因子は様々な組織において細胞増殖を調節する作用があります。オピオイド増殖因子とその受容体の結合を持続的に阻害する量のナルトレキソンを投与すると、オピオイド増殖因子による細胞増殖抑制作用が阻害されるので、細胞増殖が促進されます。皮膚や角膜の損傷後の上皮細胞の再生がナルトレキソンの投与で促進されることが実験で示されています。 がん細胞を動物に移植する実験でも、高用量のナルトレキソン投与はがん細胞の増殖を促進することが示されています。

しかし、オピオイド受容体を1日数時間だけ断続的に阻害する低用量のナルトレキソンを投与すると腫瘍の増殖が抑制されます。

1日のうち数時間だけオピオイドとオピオイド受容体の結合を阻害すると、がん細胞の増殖が抑制されるという現象の作用機序についてはまだ不明な点が多く残されていますが、オピオイド受容体の断続的な阻害によって内因性オピオイドの産生量とオピオイド受容体の量が増えることが関連していると考えられています。

すなわち、オピオイド増殖因子(OGF)とオピオイド増殖因子受容体(OGFR)の結合が断続的に阻害されると、受容体の方はより多くのOGFと結合しようと受容体の量を増やし、受容体の感受性を高めるようになります。さらに、OGF自体の産生量を増やして、OGFとOGFRのシグナル伝達を維持しようとします。その結果、OGFとOGFRの反応が増幅されることになるという説明です。

ザゴン博士らの論文に注目したニューヨークのバーナード・ビハリ(Bernard Bihari)博士は、多くの疾患の治療に低用量ナルトレキソン療法を行い、エイズや様々な悪性腫瘍、自己免疫疾患、神経変性疾患などの疾患に有効であることを報告しています。 すなわち、薬物依存の治療には1日50mg以上のナルトレキソンを服用しますが、ザゴン博士らの報告にヒントを得て、1日3~5mg程度の低用量のナルトレキソンを投与したところ、様々な病気に治療効果を認めました。今までに、エイズ患者の免疫不全や多発性硬化症、クローン病、線維筋痛症に対する低用量ナルトレキソン療法の有効性を示す臨床試験の結果が報告されています。

ビハリ博士が低用量ナルトレキソン療法を行ったがん患者の多くは標準治療で効果が無くなった状態でしたが、約60%の患者に効果を認めたと報告しています。論文報告ではありませんが、24%の患者で75%以上の腫瘍縮小、35%の患者で病状安定あるいは腫瘍の縮小傾向を認めたと言っています。

【ベータ・エンドルフィンは免疫力を高める】

エンドルフィン(endorphin)は「体内で分泌されるモルヒネ」という意味で、アルファ、ベータ及びガンマの各エンドルフィンがあります。 ベータ・エンドルフィンは31個のアミノ酸からなるペプチドで、強い鎮痛作用や抗ストレス作用があり、身体的や精神的な苦痛を和らげる効果を持つので脳内麻薬とも呼ばれます。

マラソンなどで長時間走り続けると、最初は苦痛に感じていても次第に快感を得るようになるという「ランナーズハイ」は、ベータ・エンドルフィンの分泌によると言われています。肉体的な痛みや疲労が高まると、脳下垂体などからベータ・エンドルフィンが分泌され、肉体的・精神的な苦痛やストレスを抑える作用を発揮するのです。

偽の薬であっても、薬を飲んだという暗示によって治癒効果が現れるプラセボ効果は、薬に対する期待感や、治療を受ける安心感、医師に対する信頼感などによって高くなりますが、プラセボ効果が最もよく現れるのが痛みに対する効果だと言われています。この痛みに対するプラセボ効果も、期待感や安心感によってベータ・エンドルフィンの産生が増えるためという意見もあります。

ベータ・エンドルフィンは、免疫力を高める作用もあります。体内に侵入した病原菌や体内に発生したがん細胞を攻撃するナチュラルキラー細胞やリンパ球にはベータ・エンドルフィンに対するレセプター(受容体)が存在し、このレセプターにベータ・エンドルフィンが結合することによりこれらの免疫細胞が活性化します。鍼灸治療による鎮痛効果や免疫増強効果は、鍼灸の刺激によって体内のベータ・エンドルフィンの分泌が高まるためと考えられています。

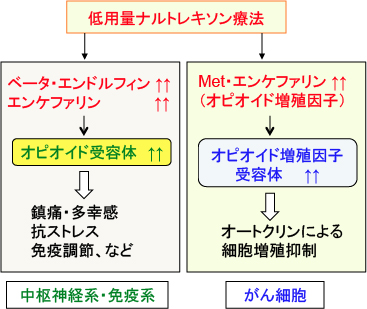

低用量ナルトレキソン療法はベータ・エンドルフィンの産生と働きを高めることによって、免疫力やストレスに対する抵抗力や鎮痛効果を高めることが予想されます。

【低用量ナルトレキソン療法は抗がん力を総合的に高める】

前述の内容からベータ・エンドルフィンやメチオニン・エンケファリンの産生量を高めれば、体の治癒力や抵抗力を高める効果や、がん細胞の増殖を抑える効果を得られることが理解できます。 ナルトレキソンはオピオイドとオピオイド受容体の結合を競合的に阻害します。オピオイド増殖因子とその受容体の結合も同様に阻害します。薬物依存症の治療に使用する量(1日50〜100mg)では、オピオイドとオピオイド受容体の結合を持続的に阻害しますが、この量の10分の1程度(1日3~5mg)の低用量を投与すると、その阻害作用は数時間しか続きません。

内因性オピオイドとオピオイド受容体の結合が断続的に1日数時間阻害される状況が続くと、体はその阻害されている状況を代償するためにより多くのベータ・エンドルフィンやエンケファリンなどの内因性オピオイドを産生するようになります。さらに、細胞のオピオイド受容体の量が増えることも報告されています。このような体内でのベータ・エンドルフィンやエンケファリンの産生増加とオピオイド受容体の発現亢進は、免疫力増強や抗ストレス作用、鎮痛作用、がん細胞の増殖抑制などの効果を引き起こすことにつながります(下図)。

図:低用量ナルトレキソン療法は、ベータ・エンドルフィンやメチオニン・エンケファリン(オピオイド増殖因子)などの内因性オピオイドの産生とオピオイド受容体の両方を増やす作用がある。ベータ・エンドルフィンは強い鎮痛作用をもち、ストレスに対する抵抗力を高め免疫力を増強する。さらに、がん細胞のメチオニン・エンケファリン(オピオイド増殖因子)とその受容体の量を増やし、オートクリン(自己分泌)の機序でがん細胞の増殖を抑制することが報告されている。

【オピオイド増殖因子による膵臓がんの治療】

膵臓がんは難治性がんの代表です。ステージI(がんが2cm以内で膵臓内にとどまり、リンパ節転移の無いもの)にように早期の段階で見つかって手術を受けた場合は、50%前後の5年生存率が報告されていますが、このような早期の症例は膵臓がん全体の1割以下です。 ある程度進行して見つかると、切除できても5年生存率は10%程度です。 腰痛や体重減少などがんによる症状がでてから見つかった場合には、5年生存率は5%以下と極めて悪い成績が報告されています。しかも、膵臓がんは増えています。

そこで、膵臓がんの治療成績を高める方法の研究が求められています。 がんの代替医療でも、膵臓がんの治療成績を高める様々な治療法が試されています。 このような膵臓がんの代替医療の一つとして「オピオイド増殖因子」があります。 以下のような論文があります。

【要旨】

研究の背景:膵臓がんは消化器系悪性腫瘍の中で最も予後が悪い。がん細胞が膵臓に限局せずに他の臓器や組織に広がると抗がん剤治療が主な治療法となるが、膵臓がんに対して抗がん剤治療は生存率を高める効果は乏しい。

目的:オピオイド増殖因子(OGF;メチオニン-エンケファリン)は生体内に存在するペプチドで培養細胞やヌードマウスに腫瘍を移植する実験系において、膵臓がん細胞の増殖を阻害する作用が示されている。この研究の目的は、抗がん剤抵抗性になった進行性の膵臓がん患者に対するOGF治療の有効性を評価することである。

方法:この前向き第2相の非盲検臨床試験(prospective phase II open-labeled clinical trial)では、標準的な抗がん剤治療に耐性になった進行した膵臓がん患者24例を対象にして、OGFを250μg/kgの用量で週1回の点滴投与を行った。 臨床的利益、画像検査による腫瘍の縮小、生活の質、生存率などを評価した。

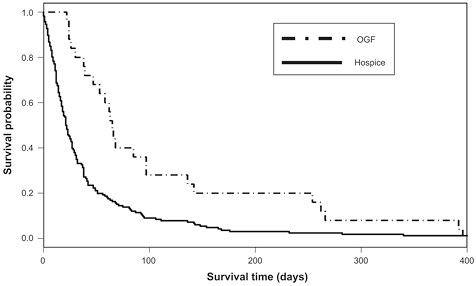

結果:今までの研究では、臨床症状の改善率(clinical benefit response)はジェムシタビン治療では23.8%、5-フルオロウラシル(5-FU)では4.8%であったが、OGF治療では53%の患者に臨床的改善が認められた。 OGF投与を8週間以上受けたものは、CT検査で腫瘍の縮小あるいは安定(不変)が62%で認められた。OGF治療を受けた患者の生存期間中央値(median survival time)は65.5日で無治療の生存期間中央値(21日)の3倍であった。血液検査での検討では、副作用は認めず、生活の質の改善も認められた。

結論:膵臓がん患者に対してOGF治療は臨床的利益を高め、生存期間を延ばす効果がある。OGFによって患者の生活の質が悪化することもない。膵臓がんの早期の段階からのOGF治療の開始や他の抗がん剤治療との併用は、さらに有効性を高める可能性が示唆された。この臨床試験では、手術不能で抗がん剤治療に耐性になった24例の進行膵臓がん患者(男性12名、女性12名)がOGFの点滴治療を受けています。23例は遠隔臓器は腹膜播種のあるステージ4で、1例は転移は認めませんが、腫瘍が動脈を巻き込み大きいため切除不能の患者です。いずれもゲムシタビンを主体にした抗がん剤治療を受け、効果が認められなくなった段階で試験に参加しています。

生存率の比較に使用された対照は同様の進行状況(除外基準を一致、平均年齢は同じ)で、ホスピスに入院して緩和ケア以外の治療を受けていない患者166名です。

体重1kg当たり250 µgのOGFを50mlの生理食塩水に溶かして45分以上かけて点滴しています。1週間に1回の投与です。

この論文で使用されている臨床的利益(Clinical benefit)というのは、患者の疼痛と全身状態(日常の生活活動のレベル)と体重減少の程度の3つで評価した臨床症状の改善の有無と度合いです。 進行した膵臓がん患者さんは、病気が進行すると痛みと体重減少が強くなり、日常の生活活動レベル(Karnofsky performance statusで評価)も低下していきます。腫瘍の縮小がみられなくても、これらの症状に改善がみられれば、有用性があるということになります。

膵臓がんの場合、この3つの指標(疼痛、体重、パフォーマンス・ステータス)のうち1つ以上の改善が4週間以上続き、他の指標の悪化を認めないときに臨床的利益があると評価します。(J Clin Oncol 15(6): 2403-13, 1997)

その他の指標には、奏功率(腫瘍が縮小する率)、無増悪生存期間、生存期間などが使われます。生存期間の延長ががん治療における最も重要な目標になるのですが、腫瘍の縮小や生存期間の延長が達成できなくても、痛みや体重や生活活動レベルにおいて改善が得られれば、その治療は有効だという評価になります。

過去の論文(J Clin Oncol 15(6): 2403-13, 1997)で、膵臓がん患者における臨床症状の改善率(clinical benefit response)はジェムシタビン治療が23.8%で5-FU治療が4.8%と報告されています。この論文の結果と比較して、オピオイド増殖因子での治療による臨床症状改善率が53%であったという報告です。 臨床症状の改善率は対照比較試験ではなく過去の成績との比較なので、本当に有効性が高いかどうかは二重盲検試験で結果がでるまでは何とも言えません。(ただし、過去の論文の数値は抗がん剤治療を開始した症例での検討であるため、このOGF治療の対象となった患者よりも早い段階の患者です。末期がんの状態で臨床的利益を53%で認めたOGF治療は、抗がん剤耐性になる前に開始すればもっと臨床的利益が出る確率は高いという推論は成り立ちます。論文ではそのような考察がなされています。)

進行膵臓がんで無治療の場合との比較では、生存期間中央値で約3倍(65.5日 vs 21日)の延長が認められています。8週間以上治療を継続できた13名では、62%(13例中8例)で腫瘍の縮小(部分奏功3例)と腫瘍安定(5例)が認められています。生存期間が225日以上はホスピス群が2.4%に対してOGF群では17%でした。 この論文のfigure 3の生存曲線が以下です。

図: 実線がホスピスに入院して無治療の患者、点線がOGF(オピオイド増殖因子)の治療を受けた患者の生存率。(Open Access J Clin Trials. 2010(2): 37–48. 2010年の論文のFig.3)

膵臓がんの抗がん剤治療にはジェムシタビン(ジェムザール)とTS-1が使用され、この治療法が優先されるので、抗がん剤治療をまだ受けていない患者での検討はFDA(米国食品医薬品局)が許可していないので、抗がん剤治療が使えなくなった進行がんでの検討しかできないと記載されています。また、このような進行がんの患者さんにプラセボを使う二重盲検試験は倫理的にできないので、オープン試験(非盲検試験)で実施せざるを得ないという事情もあるようです。

ただ、動物実験では、OGF単独でジェムシタビンよりも高い抗腫瘍効果が報告されており、またジェムシタビンとOGFとの併用で相乗効果が認められています。 OGFによる副作用もほとんど問題ないレベルです。OGFはもともと体が持っている成分で、通常の抗がん剤のような正常細胞に対する毒性は皆無だと言えます。 メチオニン・エンケファリンを点滴で投与する臨床試験は1980年代から行われています。 健常人やがん患者やAIDS患者を対象に免疫系に対する作用が検討されています。この臨床試験では体重1kg当たり10〜50μgのメチオニン・エンケファリンを点滴で週に1回投与しています。その結果、ナチュラルキラー(NK)細胞やTリンパ球の活性が顕著に亢進したという結果が得られています。副作用はほとんど認められていません。(Mem.Inst.Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol 82, Suppl. II: 67-73, 1987)

【オピオイド増殖因子(メチオニン・エンケファリン)によるがん治療】

進行がんの治療では週に1回のオピオイド増殖因子の点滴投与を行います。1回に体重1kg当たり100〜200μgのオピオイド増殖因子を250mlの生理食塩水に溶解して45分以上かけて点滴します。

通常は1回に12mgのオピオイド増殖因子を点滴します。この場合の1回の点滴の費用は30,000円(税込み)です。

がん細胞のオピオイド増殖因子の感受性を高める目的で低用量ナルトレキソン療法を併用します。低用量ナルトレキソン療法は就寝前に4.5mgのナルトレキソンを服用します。低用量ナルトレキソンの1ヶ月の費用は12,000円です。

mTORC1(哺乳類ラパマイシン標的タンパク質複合体1)の活性を阻害するラパマイシンを併用するとさらに抗腫瘍効果を高めることができます。ラパマイシの1ヶ月の費用は20,000円です。

がん細胞の解糖系を阻害する2-デオキシ-D-グルコースを併用するとさらに抗腫瘍効果を高めることができます。2-デオキシ-D-グルコースは1ヶ月の費用が25000円になります。

これらは、がんの進行状況や治療の状況に合わせて選択します。